[헬로티]

생명이라는 불가사의한 존재의 정점에 있는 인간은 진화 과정에서 매우 우수한 외계 지각과 신체 운동 능력을 가지게 됐다. 생명으로서의 취약성에서 벗어나는 것은 그 성립에서부터 간단히는 달성될 것 같지 않지만, 지구상의 공간에 이미 적응한 앞서 말한 능력을 더욱 확장하려고 하는 기술 개발이 이루어지고 있다. 인간은 공간적인 존재이기 때문에 공간을 잘 다루는 것이 그 활동의 기초이다.

공간적이라는 것은 인간의 사고 기저에 있으며, 암묵적 전제이다. 공간성은 그렇게 인간에게 깊이 뿌리내린 특성이기 때문에 고도로 발달한 인간의 지각하는 공간을 정보 기술에 의해 임의로 바꾸어 만드는 것은 반드시 쉽지 않다. 그러나 가상현실(VR) 기술은 그 방향으로 한 걸음 내딛은 발명이다.

공간 지각이란 환경 공간에 대한 것과 자기 자신의 신체에 대한 것이 있다. 이들은 생명 존재의 유지라는 목적을 위해 통합된 하나의 전체 기능의 측면으로, 본질적으로는 분리해 취급할 수 있는 것은 아니다. 따라서 이들 지각은 깊게 관련되어 성립되어 있다는 것은 말할 것도 없다. VR이란 이 지각을 대체한 공간의 감각이다.

타고난 지각은 현실 세계를 대상으로 한 통합이지만, 정보 기술에 의해 이 지각을 자유롭게 조작해 다른 세계로서 통합시킬 수 있다면, 다른 차원의 공간과 올림픽 선수의 신체 체험도 꿈이 아닐지도 모른다.

체험을 전한다

1. 체험의 특성

체험은 앞서 말했듯이 자신의 신체와 외계의 공간 지각의 과정을 쌓아올린 것이다. 외계의 지각은 운동하는 신체를 기준으로 구성되어 있으며, 본래 1인칭의 (그 사람 자신에 의한) 지각이고 객관적인 내용은 아니다. 더하여 자기의 신체 자체의 지각은 물론이고 1인칭의 체험이며, 각각 고유의 특징으로 구성되어 있으며 주관적인 것이다. 그렇기 때문에 사람의 체험을 정확하게 안다는 것은, 그 다른 사람의 주관 속에 위치하면서 외계와 신체를 아는 것이 필요하다.

그러나 신체에 대해서는 애초 본인이 의식 수준으로 그 정보 제어의 과정을 알 수 없다는 전제가 있다. 이것은 공학적 입장에서 보면 초분산형 제어의 한 형식으로 생각되지만, 인간을 구성하는 분자 구조에 의존한 합성과 대사 수준에서부터 다층으로 조직화된 기능 계층의 한 정점으로 간주되는 의식까지가 분업 구조로 되어 있기 때문이다.

의식은 각각의 신체 및 뇌의 구조와 이력에 결정적으로 의존하면서 그 기능의 발현 경위를 모른다. 의식의 배경에 존재하는 정서, 감정의 프로세스는 의식이 체험의 기초로 하고 있는 지각을 좌우하는 뇌 활동의 일부로, 각각의 신체에서 실현되는 생명 유지의 기초 과정에 유래하고 있다. 따라서 의식되는 체험은 외계 상황뿐만 아니라, 그때의 체험자의 신체와 뇌의 상태에서만 발생하게 된다.

다른 사람과 완전히 동일한 체험을 얻으려면, 그 사람이 돼 봐야 하며 뇌를 포함한 신체를 교환할 수밖에 없다. 그러나 그 사람의 정보적 복제는 전망될지언정 현 시점에서는 간단하지 않다. 그렇다고 해서 그 사람을 객체시하는 것은 앞서 말한 논의로부터 동일한 체험은 아니다. 즉, 현 시점의 조건 하에서는 사람의 체험을 매우 엄밀한 의미로 정확하게 전하기 위해서는 아직 갈 길이 멀다.

2. 체험을 전달하는 기술

체험을 전한다는 것은 이렇게 난이도가 높은 조작이며, 지금까지는 추상화된 기법, 즉 언어적인 전승이 주로 이용되어 왔다. 영상을 개인의 체험 전달에 이용하는 것은 웨어러블 컴퓨터가 화제가 되고 라이프로그가 일반적으로 논의된 1990년 무렵부터 많은 연구가 이루어지게 됐지만, 체험을 특징짓는 1인칭의 영상이 되면 그 이용은 제한적이었다. 그것은 1인칭 영상으로 하기 위해 신체에 카메라를 부착한 경우, 영상 동요와 시야(피사체) 방향 제어의 준비 부족으로 인해 추체험(追體驗)에 충분한 품질의 콘텐츠라고는 말하기 어려웠기 때문이다. 최근 전천구(전방위) 카메라와 가속도계의 내장에 의해 동요와 시야 문제에 해결의 방향성이 보이게 됨에 따라 1인칭 시점 영상의 이용 가능성이 크게 높아지고 있다.

영상만이 아닌 ‘공간 체험’의 실현에 현재 가장 가까운 미디어는 VR일 것이다. VR은 리얼리티의 재현이라는 관점에서 공간이나 사물의 표현이 주목받기 쉽지만, 그 본질은 1인칭 시점으로 공간이 표현되는 것이다. VR 공간에서는 주위를 둘러봄으로써 거기에 물체가 있는 것처럼 느껴지지만, 이것은 둘러본다고 하는 행동이 올바르게 재현되고 있는 것으로, 1장의 사진이나 영화 등에서는 얻을 수 없는 주관적인 리얼리티가 실현되고 있다. 이러한 공간 체험의 리얼리티는 외계 물체의 시각 정보에 그치지 않고, 자신의 신체의 운동 감각을 동반하는 것이 특징이다.

일반적인 VR 시스템에서는 자기 자신의 신체를 사용해 VR 공간 속에서 둘러보고, 이동하고, 물체의 조작을 한다. 이때의 신체 감각은 자기 자신의 능동적인 신체 운동이 기점이 되어 발생하고, 그것이 가장 기본적인 체험 모드이다. 이 체험은 자기의 신체 운동에 대응해 취득되는 외계의 자극이 합성되는 것에 의존하고 있는데, 체험자에게 있어서는 단순히 외계의 정보가 거기에 있어 그것을 자신이 탐색하고 있다고 하는 실제 공간과 닮은 구성이다.

이러한 체험은 자기 자신이 자유로운 체험을 하고 있는 것이지만, 대상이 눈앞의 실제 공간이 아니라 합성 재현된 특정의 공간으로 되어 있다. 특정 환경의 체험을 전하는데 이러한 가상 환경의 체험은 효과적이다. 보통 트레이닝용 시뮬레이터 시스템과 VR 게임의 세계는 그러한 체험을 제공한다. 단 이것은 체험을 전하고 있는 것이 아니라, 외계의 환경을 제공하고 스스로 체험하게 하는 구성이다.

3. 신체적 추체험

이에 대해 신체 감각도 포함한 체험을 전한다는 것은 어떠한 것일까. 그것은 특히 신체 운동 자체가 전승의 대상이 되는 스포츠나 신체적 예술의 고도 감각에서부터 일상의 신체 조작의 기능 혹은 공간 중의 이동에 관계되는 것이다. 앞서 말한 근본적인 문제의 해결은 어렵지만, 그 특성을 조금 더 다루어 보자. 신체적인 추체험이란 VR에 의한 외계 환경의 재현뿐만 아니라 그것을 체험한 사람의 신체 감각을 재현하는 것인데, 이것이 앞서 말한 자유로운 체험과 다른 점은 체험의 내용이 이미 정해져 있고 그것을 체험한다는 점이다.

신체 지각이 외계 지각과 동시에 다른 체험자로부터 주어진다는 것인데 이것을 실현했다고 하면, 다른 사람의 뛰어난 신체 운동 기능과 외계와의 원활한 상호작용 등 일반적으로 요령이나 재능이라고 하는 신체에 관련된 고도의 기술을 전할 수 있다는 것에 상당한다. 이러한 절차적인 지식, 암묵지는 전승이 어려운 것으로 알려져 있지만, 그것은 체험을 의미로 전하는 어려움에 의한 것이다.

신체적으로 동일한 추체험을 하는 것은 다른 사람이 한 신체 운동과 외계와의 상호작용을 자신이 하고 있다고 느끼고, 자신이 했다고 기억하는 것이다. 즉, 신체 감각 자체가 시스템에 의한 표현의 대상이 되고, 그것이 자신 1인칭으로서의 체험이 된다. 이것은 기존의 미디어에 의한 객체의 표현과 뚜렷하게 다른 것이 된다. 그 목표는 다른 사람의 체험을 체험하는 것을 넘어, 다른 사람과 동일하지만 자신의 체험이 되는 것이다. 여기서 문제가 되는 것은 본래의 체험은 자신의 신체 운동에서 일어난 외계와 신체의 지각인데, 다른 사람이 일으키고 시스템이 전달하는 체험 정보가 자신의 체험이 될 수 있을까 하는 것이다.

오감 체험의 방법

인간의 지각은 보통은 외계의 정보를 대상으로 하는 경우를 의미하는데, 그 프로세스는 신체의 일부로 되어 있는 감각기관의 상태 정보의 처리로 되어 있으며, 그들은 신체 그 자체의 운동 상태와 자세 정보도 전제로 한 처리로 이루어진다. 그때에 모든 감각 정보는 서로 관계를 가질 수 있으며, 실제로 관계하고 있다. 그들의 정보는 의식에 떠오르는 부분뿐만 아니라, 신체 전체의 생명 유지 활동의 통합 상에 지각되고 있다. 외계의 지각 정보로 분류되는 경우가 많은 오감(시각, 청각, 후각, 미각, 촉각) 정보는 그 일부를 구성하고 생명 활동을 유지하면서 통합되어 체험으로서 기억되는 대상이다. 이들 정보를 실제 체험과 마찬가지로 올바르게 통합되도록 합성하는 것은 체험을 전하기 위한 필요조건이다.

이러한 통합 조건으로 오감의 정보를 제시하는 것은 난이도가 높은 작업이며, VR 연구에서 다양한 측면에서 시도되고 있다. 그러한 감각에 대한 정보 표현과 그 지각특성을 조사하는 것은 VR 연구의 기초인데, 그 대부분은 그 체험자가 일으킨 행동에 대한 정보 표현으로 되어 있다. 이것은 공간을 이용하는 인간의 상호작용의 표현에 필수이기 때문이지만, 앞에서 제시한 것 같은 다른 사람의 체험을 전하는 관점에서는 능동적인 상호작용은 전제 조건이 아니게 된다. 다른 사람이 체험한 정보를 다른 추체험자에게 전하기 위해서는 일단 능동적인 정보 취득에 대해서는 보류해야 한다.

1. 다감각 정보의 제시

보통 VR 시스템은 사용자가 다른 공간에 몰입해 행동할 때의 능동적인 신체 운동에 대해, 다감각 정보를 피드백한다. 다른 사람의 체험을 추체험하기 위한 정보 제시의 경우도 마찬가지로 다감각에 대한 피드백이 되는데, 필자가 생각하는 신체적인 추체험에서는 신체 운동 자체도 시스템이 제시한다. 행동의 기초가 되는 보행에 대해 그 운동 상태를 신체에 제시하는 동시에, 보행한 공간의 정보를 추체험자에게 제시함으로써 과거의 체험자가 행동하는 가운데서 얻은 환경의 정보를 재현하는 것을 시도했다.

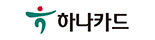

그림 1은 여행지를 보행하는 체험을 하고 있는 추체험자의 모습이다. 과거에 보행한 사람의 체험을 전하는 데는 보행하고 있는 신체의 감각이 필요하며, 보행에 관련된 신체의 운동을 시스템이 생성하고 있다. 이것은 추체험자 자신의 신체를 미디어로 해 다른 사람의 신체 운동을 표현하고 있다고 해석할 수 있다. 이것에 의해 추체험자는 과거의 외부 환경 속에 있는 현장감뿐만 아니라, 다른 사람의 신체와 그 운동을 추체험할 수 있기 때문에 필자는 일종의 초현장감이라고 부르고 있다. 단, 이러한 신체적인 현장감은 아직 일반적이지는 않다. 단순히 다른 사람의 행동을 이해하는 것을 넘어, 의식의 기저인 신체 수준의 표현에 의해 다른 사람의 신체에 대한 공유감을 야기하는 기계는 달리 없다.

2. 다감각 디스플레이(오감 시어터)의 구성

필자는 다감각을 제시하는 장치를 오감 시어터라고 부르고 있는데, 이것에 대해 기술 전시(FiveStar VR)를 했을 때의 제시 내용을 소개한다.

이 전시의 모습은 그림 2와 같으며, 다감각 제시 장치(FiveStar)는 Head Mounted Display(HMD)로서 VIVE Pro(1440x1600x2, HTC)와 헤드폰, 암스윙 기구, 전정감각 디스플레이, 다리 구동장치, 진동 제시장치, 기류 디스플레이, 냄새 제시장치 등으로 구성되어 있다.

이것을 이용한 추체험의 제시 내용은 토론토의 마을과 나이아가라 폭포의 관광 여행으로 되어 있으며, 약 3분간의 체험이다. 영상은 전방위 8K 사이즈의 비디오이며, GoPro Hero4 : Black(GoPro Inc.)을 6개 이용해 촬영된 영상을 스티칭해 제작되어 있다. 음성은 디지털 비디오카메라(HDR-TD20V, Sony)의 돌비 디지털 녹음에 의한다. 암스윙 기구, 3자유도(lift, roll, pitch) 전정감각 디스플레이, 4자유도 다리 구동장치, 8ch 진동 제시장치, 8ch 기류 디스플레이, 4ch 냄새 제시장치 등은 연구실에서 설계 제작한 것이다(기류 디스플레이는 히로타(廣田) 교수에 의함).

추체험의 내용은 토론토의 페리 위에서 시작해 관광 명소 3곳 정도를 도보로 돌아다니고, 그 후 장소를 나이아가라로 옮겨 도보와 보트 전망 등으로 구성되어 있다. 이들은 카메라를 가지고 보행하면서 촬영한 영상을 편집한 것으로, 추체험자는 오감 시어터에 착석해 전방위 비디오, 스테레오 음향이 흐르는 가운데서 둘러보면서 현지의 시청각적 현장감을 얻는다. 이때 환경의 현장감을 높이기 위해 다감각의 제시로서 기류와 냄새는 상당히 효과적이다. 나이아가라 폭포의 관광 보트 탑승 장면에서는 강풍과 물보라가 비옷에 맞는 감각을 진동 유닛으로 표현하고 있다.

보행할 때의 신체 감각은 체험자의 신체에 대한 운동 입력에 의해 생성되고 있다. 보행 운동의 감각은 다리의 상호 전후 운동과 팔 흔들기 운동을 알기 쉬운데, 머리부의 전정기관에 대한 입력으로서 좌석의 상하 운동, roll 회전, pitch 회전이 제시된다. 발바닥부에는 착지의 피부 감각을 진동 유닛이 제시한다.

보행의 신체 운동 감각을 주기 위해 회전 운동하는 관절을 실제와 거의 동일하게 하면서 전신의 자세는 앉은 자세를 이용하고 있다. 앉은 자세의 장점은 사지의 근활동을 낮은 수준으로 유지하고, 각 관절의 운동을 거의 독립적으로 제어할 수 있는 점, 전정 감각 자극을 생성하기 쉬운 점, 안정적이고 신체적 부담이 낮은 점 등이다. 단점은 서있는 것과의 자세 차이이다.

자기의 신체에 대한 운동 입력에 의해 다른 운동 상태(버츄얼(다른 사람) 신체상)를 지각시키는 방법의 적용 범위는 연구 개발 중인데, 입력하는 운동의 크기는 실제 보행 운동의 10~20%로 작은 값이 적합하다. 단, 팔 흔들기 운동은 실제 보행 시와 거의 동등한 운동이 적합하다. 이것은 운동의 능동성에 의존하고 있다고 생각되며, 팔 흔들기는 수동 운동이 지배적이기 때문이다.

3. 체험의 능동적 측면

공간 운동의 체험은 일반적인 의미에서는 능동적인 운동으로 이루어진다. 이와 같은 인간의 활동은 생명 유지의 기초적 과정에 의한 신체 기능에 기초하고, 외계의 환경에 대한 적응과 탐색을 목적으로 하고 있다. 고차의 행동 선택은 종합적인 사고에 기초하지만, 운동의 실행 제어는 프로그램된 신체 부위의 운동 요소를 의식 속에서 불러내는 것으로 이루어지는데, 그 과정은 매우 복잡하고 교묘한 처리에 의하고 있다. 목적한 운동을 달성하도록 운동을 계획하고, 감각기관의 정보를 이용해 적응할 수 있게 전신의 많은 근활동을 통합해 신체의 자세를 제어하는 처리는 수의적인 운동 지시만으로는 불가능하며, 의식에 떠오르지 않는 자동적인 처리에 대부분을 의존하고 있다. 보행 운동은 능동적으로 시작, 정지가 이루어지는데, 정상적인 보행 자체가 자동적인 측면이 강하고 의식적인 개입을 필요로 하지 않고도 계속할 수 있다. 즉, 일단 걷기 시작하면 보행 운동의 지시를 의식적으로 내지 않고 보행이 가능하다.

처음에 말한 외계의 현장감과 신체적 현장감을 실현하기 위해 신체 운동을 포함한 다감각 자극을 몰입적으로 부여해 다른 세계에 있는 감각에 근접하는 것이 상당 정도 가능하다. 이때 추체험자는 골격근에 대한 운동 지령을 내지 않지만, 실제 보행에서도 운동 제어는 척수 및 뇌간의 신경회로망 등으로 자동화되어 있으며, 수의 운동의 연속 지령이 불필요한 점에서는 유사성이 높다. 정상적인 보행에서 예상되는 감각의 큰 일탈이 없으면, 신체 운동 입력은 명확하게 현장감에 공헌한다. 그러나 보행의 시작 정지 등의 문맥 정보가 외부에 제공되는 추체험인 이상, 자유사상으로 그 세계를 보행하고 있는 감각을 높이기 위해서는 추체험자가 적극적으로 그 문맥에 몰입하는 것이 효과적이다.

능동 운동의 감각 혹은 운동 주체감은 운동 지령과 그것에 인한 감각 예측과 실제 감각이 일치하는지 혹은 사고에서 운동 감각의 검출에 이르는 인과적 관계가 추론되는 경우에 성립한다고 생각된다. 추체험 시스템의 경우, 이동하는 1인칭 시점 영상과 연동하는 다감각 자극으로서 다리 고유 감각, 피부 감각, 전정 감각이 주어지기 때문에 그 공간을 보행하고 있다고 하는 단서는 주어져 있다. 이것에 더해 인과적 관계를 부여하기 위해서는 자신이 걷고 있다는 의식을 가지면 좋다. 이렇게 함으로써 운동 주체감(능동 운동감)이 명확하게 증가하는 것이 확인되어 있다.

이와 같이 오감에 정보를 제시하는 것과 보행의 의식을 가지는 것으로 1인칭(본인)의 체험으로서 과거의 다른 공간의 활동을 추체험할 수 있게 된다. 인간 활동의 기초가 되고 있는 보행 이동의 신체 감각을 주는 것으로, 그 장소와 활동의 이해와 기억은 촉진된다고 생각되지만, 이러한 신체적인 감각 제시가 특히 중요한 의미를 갖는 것은 처음 말한 다감각 환경 지각·신체 지각의 통합의 일관성 파탄을 보상할 수 있기 때문이다. 다른 공간의 현장감을 높인다는 것은 지각이 그 공간으로 이동하게 되는데, 앞으로 시각적인 현장감만이 높아질 가능성이 크다. 이 경우, 영상의 시점이 이동하면 실제 신체의 지각 상태와의 차이가 매우 커져 영상 멀미를 유발하는 것을 피할 수 없다. 신체를 동반한 체험으로서 가상공간에서 감각 통합의 보상을 하는 것은 가상체험을 실용화할 때의 필수조건이 된다.

원격 영상의 체험과 영상 멀미

1. 원격 영상 체험의 문제

지금까지는 기록된 공간에 대한 추체험을 봐 왔는데, 앞으로 5G 통신에 의해 실제 공간의 실시간 원격 체험이 중요한 기술이 될 것으로 생각된다. 현재(2020년 4월 이후)의 감염증 대책으로 재택근무가 요구되고 있으며, 원격 공간의 작업을 현실 공간의 품질에 근접시키고 싶다는 요구가 강해지고 있다. 물론, 원격 작업 시스템 자체는 보다 일반적으로 매우 응용 범위가 넓다.

원격지의 시각 정보를 얻는 경우에, 그 자리에서의 작업과 동등한 시각 체험에 근접하기 위해서는 양안 입체시가 필요하며, 또한 1인칭 시점이라는 관점에서는 전방위의 입체 영상이 요망된다. 또한, 원격지 활동에서는 이동이 가능해야 훨씬 가치가 높아지기 때문에 현지의 시점이 이동하게 된다. 그렇기 때문에 원격지에서 활동하는 로봇 혹은 아바타의 운동 제어 문제가 더해진다.

앞서 말했듯이 시점이 이동하는 경우에는 신체 감각이 동반될 필요가 있으며, 영상 취득을 위한 카메라, 즉 가상의 안구만이 현지로 날아가 몸에서 떨어진 채로 이동하고 그것을 1인칭 시점으로 관찰하면 심한 멀미를 유발하는 사태가 된다. 더 나쁜 것은 원격의 실시간 체험은 관찰자의 머리부 회전에 대한 영상의 지연이 동반되는데, 이것은 시점 이동과 마찬가지로 영상 멀미의 원인이 된다. 따라서 지금까지의 일반적인 원격 영상의 사용법은 1인칭 시점의 체험이라는 의미에서는 매우 제한적인 것이며, 카메라는 고정, 한 방향 시야인 경우가 많고 카메라를 이동하는 경우는 기계적 또는 전자적 스태빌라이즈 기능을 이용해 영상의 안정화를 하고 있다.

최근 360도 촬영이 가능한 소형 카메라가 이동하면서 촬영함으로써 현장의 상황 전달을 현격하게 용이하게 했는데, 현 시점에서는 전방위의 라이브 영상을 고화소의 HMD로 관찰하는 데는 아직 카메라의 해상도가 충분하다고는 말하기 어렵다. 또한, 통신 지연 외에 압축 처리의 지연이 있는 등 원격 현실감 체험으로서의 과제는 적지 않다.

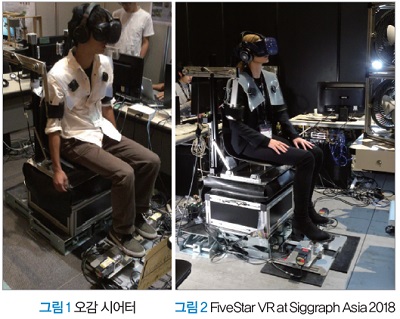

2. 원격 영상 체험 시스템 : TwinCam Go

원격 라이브 체험에 대해 필자가 시도하고 있는 방법을 소개한다. 원격 작업 현장 혹은 재택근무처에 입체시 카메라를 보내고, 거기에 자신이 있는 것처럼 원격지를 보는 것을 목적으로 그림 3의 시스템을 구축하고 있다.

이 시스템은 2대의 전방위(360도) 카메라(THETA V, Ricoh), 가속도 센서를 이동기(Segway)에 탑재하고, 그 양안용 영상과 이동기의 가속도를 무선으로 수신, 체험자의 HMD에 제시한다. 또한, 이동기의 가속도에 대응해 체험자가 앉는 신체 감각 피드백 디바이스(그림 4)를 구동함으로써 전후 병진 가속도, Yaw 회전각 가속도 및 진동을 준다. 이 신체 자극에 의해 이동기에 의한 병진 운동과 회전하는 영상에 대응한 전정 감각, 피부 감각을 체험자에게 부여한다.

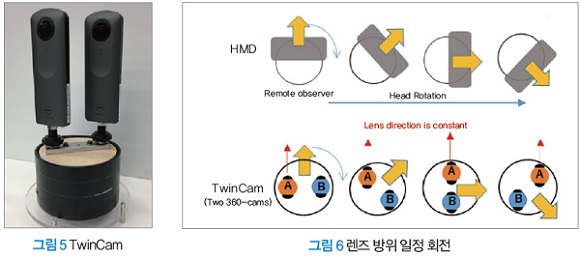

체험자의 머리부 회전은 카메라 시스템(TwinCam, 그림 5)에 전송되고, 입체시를 하는 정면 방위가 지시된다. 이것에 대해 TwinCam은 카메라의 위치를 모터에 의해 회전시켜 정면 방향으로 2개의 카메라를 돌린다. 이때 렌즈의 광축 방위를 일정하게 유지함으로써(그림 6) 운동 둔화가 거의 생기지 않는 영상을 얻을 수 있게 되어 있다. 영상은 전방위이기 때문에 모터 회전, 영상 취득 및 압축 전송에 관련된 지연이 있는 경우에도 머리부 회전에 대해 지연 없이 HMD 영상은 갱신되기 때문에 영상 멀미는 거의 억제된다. 모터 회전 지연으로 렌즈 위치가 단시간 머리부 방위와 오차를 발생시키지만, 그것은 양안시차로 한정된다.

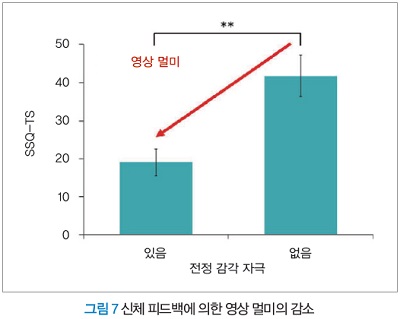

이 구성에 의해 TwinCam의 설치 장소가 변화하지 않는 경우는 머리부를 회전한 방향의 시차붙이 영상이 겉보기 상 지연 없이 제시되지만, TwinCam이 Segyway 주행으로 이동하는 경우는 단안시의 경우보다 운동 멀미의 가능성이 있다. 그렇기 때문에 TwinCam Go 시스템은 카메라의 운동에 대응하는 신체의 가속도를 주는 것으로 지각 정보의 통합 과정을 보정해 영상 멀미를 감소(그림 7)시키고 있다. 이 경우 가속도의 피드백은 가속도계로 측정된 일정 이상의 가속도에 대해 Segway 운동과 동일한 방향으로 제시된다. 그때의 가속도는 카메라의 운동 측정값보다 작고, 더구나 단시간에 충분한 효과가 있으며, 또한 보통의 모션 베이스와 동일하게 임계값 이하의 아주 작은 가속도로 초기 위치로 되돌아가도록 제어되어 있다.

맺음말

현재(2020년 5월 중순) 신종 코로나 바이러스(SARSCoV-2)에 의한 급성호흡기질환(COVID-19)이 전 세계적으로 약 500만 명이나 되는 감염자를 발생시키고, 위기적 상황이 계속되고 있다. 사람–사람 감염을 피하기 위해 사람끼리 물리적 거리를 둬야 되고, 우리는 물리공간에서 가상공간으로의 전환을 요구받고 있다고 할 수 있을지도 모른다.

이 글에서 설명했던 것과 같이 가상공간에서 우리가 자연스럽게 활동할 수 있게 하기 위해서는 외계 세계의 표현만으로는 불충분하고, 자신의 신체 감각의 합성 표현이 중요하다. 물론 그것은 외계의 표현과 대응하는 것이어야 한다. 실제 물리적인 외계 세계와 물리적인 신체의 이러한 관계는 지금까지 생물이 성립하는데 있어 필연적이었다. 체험이라는 것은 그런 물리적 상호작용을 기초로 하는 것이었지만, 가상공간은 그 관계를 해제하고 재정의하는 가능성을 주었다.

가상공간은 내용에 따라서는 언어·논리적인 정보교환의 장(e메일 문서 교환, 텍스트 채팅 등)으로 간주하는 것도 가능하지만, 인간의 손에 의한 실제 공간 조작의 기술을 로봇이 능가하고, 인간이 자신의 신체를 제어하는 뇌 활동에서 직접 로봇을 구동할 수 있게 되기까지는 가상공간은 공간성을 가질 필요가 있을 것이다. 이 경우에 신체 운동 감각을 포함한 체험 정보를 보정해, 인간이 자연적인 체험 정보로서 통합할 수 있게 하는 것이 가상공간의 본격적인 활용에 필수적이 될 것으로 생각된다.

이케이 야스시, 도쿄대학