금속산화물 재생 공정 온도 낮춰 열화학적 수소 생성

국내 연구진은 나노 입자의 표면적을 극대화시킨 ‘나노숲(Nanowire-forest)’ 구조체를 이용, 기존보다 1000℃ 이상 낮은 온도(약 200℃)에서 촉매 재생을 통해 열화학적 수소를 생성하는 데 성공했다.

고효율, 친환경으로 수소 생성

GIST(광주과학기술원) 신소재공학부 윤명한 교수팀과 경기대 주상현 교수팀, UNIST(울산과학기술원) 곽상규 교수팀이 수행한 이번 연구 성과는 저탄소 녹색 에너지원인 수소를 고효율, 친환경, 저온 열화학법으로 생성할 수 있는 대안 기술로 평가되고 있다.

열화학 수소 생성 과정은 크게 ① 금속산화물과 물이 만나는 산화 과정(수소 발생), ② 산화된 금속산화물에서 산소를 떼어내 다시 수소 생성이 가능한 상태로 만드는 환원 과정으로 이루어진다.

그러나 금속산화물의 환원 시 반응 온도(1000℃ 이상)가 높아 금속산화물의 반응 표면적이 감소하고, 이 때문에 지속적인 수소 생성이 어려워지는 현상을 해결해야 했다.

여기서 열화학적 수소 생성이란, 금속산화물과 물의 반응을 이용해 수소를 생산하는 차세대 신재생 에너지 기술을 말한다. 즉, 물을 열적으로 분해해 수소를 제조하는 대표적인 방법 중 하나인데, 물 분해를 비교적 낮은 온도의 화학반응들로 구성해 전체적으로 물을 분해하는 폐 사이클로 구성하여 반응 물질을 순환 사용하면서 물을 분해하게 된다. 열원으로는 고온 가스 냉각 원자로나 폐열, 최근에는 태양열을 이용하며 이를 활용해 수소 생산을 가능하게 하는 친환경 수소제조법으로 연구되고 있다. 이 기술은 광전기 화학전지, 생물학적 물 분해 등 기존 친환경 수소 생성법과 비교했을 때 효율이 높고 대용량 생산이 가능해 유럽과 미국 등에서 활발한 연구가 진행되고 있다.

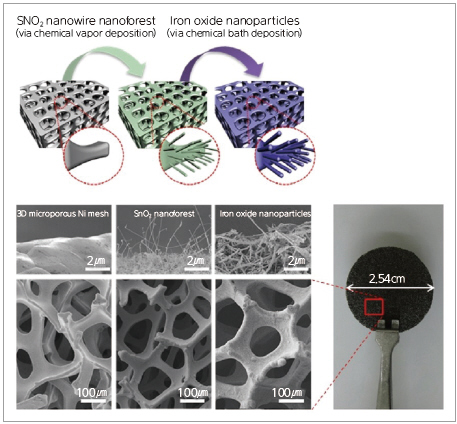

▲ 그림 1. 나노숲 구조체 제작 과정을 나타내는 모식도(위)와 전자현미경 사진[니켈그물망

구조를 가진 기판 표면(아래쪽의 왼쪽에서 첫 번째) 위에 산화주석 나노선 지지체를 성장시켜

나노숲 구조를 구현(아래쪽의 왼쪽에서 두 번째)하고, 용액 공정 기반의 산화철 나노 입자를

균일하게 형성한 금속산화물 나노숲 구조체(아래쪽의 왼쪽에서 세 번째)]

광화학적 활성화 이용해 수소 생성

연구팀은 금속산화물 나노 구조체(일명 ‘나노숲’)와 극자외선을 이용해 나노 소재의 안정성을 유지하면서 낮은 온도(200℃)에서도 열화학적 수소 생성이 가능한 시스템을 개발했다.

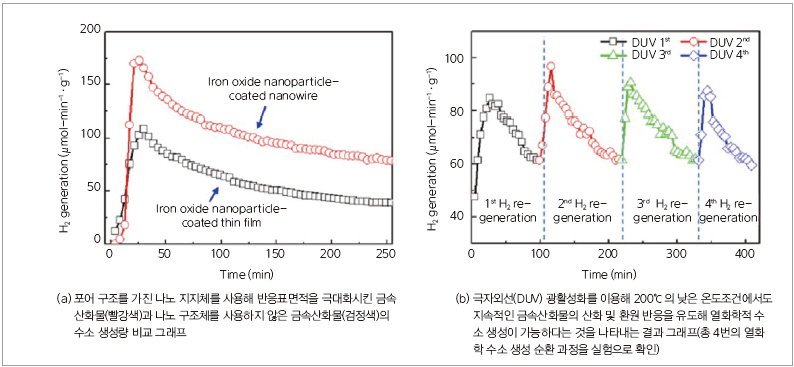

▲ 그림 2. 나노구조 지지체를 이용한 지속적인 열화학 수소 생성 결과

또한 산화주석 나노선 지지체 위에 용액 공정 기반 산화철 나노 입자를 균일하게 형성한 ‘나노숲’ 구조를 만들어 반응 표면적을 극대화하면서도, 나노 입자가 덩어리로 변하는 소결 현상(분말 입자들이 열적 활성화 과정을 거쳐 하나의 덩어리가 되는 과정)을 최소화했다. 이러한 나노숲 효과로 인해 수소 생성 반응이 평면 나노 구조보다 1.5배 이상 빠르게 진행된다는 것을 확인했다.

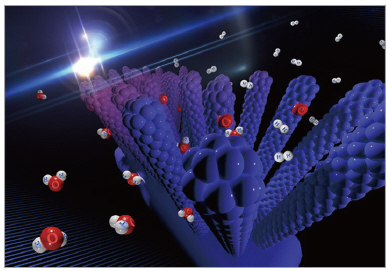

▲ 그림 3. 나노숲 구조체(금속산화물)와 물이 만나는 과정에서 열화학적으로

수소가 생성되는 모습

또한 연구팀은 금속산화물에서 산소를 떼어내는 환원 과정에 필요했던 1000℃ 이상의 고온 열처리 대신 ‘극자외선’을 1시간 동안 쬐어 주는 ‘빛+열’ 처리를 진행해, 약 200℃ 온도의 공정에서도 금속산화물 나노 구조체 표면의 산소원자결함(Oxygen Vacancy: 물질 구조 내 산소의 빈자리)이 가능하다는 것을 제시했다.

윤명한 교수는 “이번 연구 성과는 나노 소재 기술과 광 활성화를 접목한 새로운 금속 산화물 환원법을 개발한 것”이라며 “나노 소재를 이용하는 신재생 에너지 생성 연구 분야에 다양하게 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.

여기서 광 활성화(Photoactivation)란, 빛에너지를 이용해 화학 반응을 유도하는 방법을 말한다. 최근 높은 온도의 열 에너지가 아닌 빛 에너지를 이용해 고품질의 금속산화물 반도체 및 절연체 박막을 저온에서 개발할 수 있는 연구가 보고됐다.

GIST 윤명한 교수와 경기대 주상현 교수(공동 교신저자)가 주도하고 GIST 이세영 박사과정생, 한국화학연구원 자히드 하니프 박사(박사 후 연구원)가 수행한 이번 연구는, 미래창조과학부와 한국연구재단의 원자력 연구기반 확충 사업(전략 기초), GIST GRI(GIST Research Institute) 사업의 지원을 받아 수행됐다.

관련 논문은 재료 분야 권위지인 저널 오브 머티리얼 케미스트리 A(Journal of Material Chemistry A) 온라인판에 게재됐으며, 연구의 우수성을 인정받아 학술지 인쇄본 게재 시 표지 논문(Front Cover)으로 출판될 예정이다.

정리 : 김희성 기자 (npnted@hellot.mediaon.co.kr)