기존의 탄소섬유 성능을 뛰어넘는 새로운 모델 제시

1970년대에 본격적으로 상업화가 이루어진 탄소섬유는 기계적 강도를 향상시키기 위해 다양한 방법들이 제시되어 왔다. 연구의 대부분을 차지하는 것은 탄소섬유가 가진 물리적 구조결함을 최소화해 결정구조가 발달된 탄소섬유를 제조하는 것이었다. 고분자인 폴리아크릴로니트릴[Polyacrylonitrile (PAN)]을 열처리해 90% 이상 탄소가 함유된 탄소섬유를 제조할 경우 화학반응이 일어나며 다양한 가스가 방출된다. 이때 섬유의 구조 변화가 일어나는데, 필연적으로 마이크로에서 나노사이즈에 이르는 구조적 결함이 발생하게 된다. 기존의 연구자들은 구조적 결함의 크기가 작을수록, 그리고 결함의 양이 적을수록 고강도 탄소섬유를 만들 수 있다고 보고했다.

탄소섬유는 레이온 섬유를 기반으로 상업화되기 시작했으며 현재 폴리아크릴로니트릴을 전구체로 하여 방사, 안정화, 탄화, 표면처리 공정을 거쳐 제조되고 있다. 최근에는 항공기용 복합재의 보강재로 사용됨에 따라 수요량이 폭발적으로 증가하고 있다. 우주항공 분야에 응용하기 위한 탄소섬유는 고강도, 고탄성의 극한 성능을 갖는 소재로 개발되고 있으며 탄소섬유의 물성은 전구체의 종류와 공정조건에 따라 좌우된다.

한국과학기술연구원(KIST) 전북분원 복합소재기술연구소 탄소융합소재 연구센터 이성호 박사팀은 일본 신슈대학의 엔도(Endo) 교수팀, 전북대학교 김환철 교수팀과 화학적 구조 규명을 통한 고강도 탄소섬유 제조 원천 기술을 개발했다.

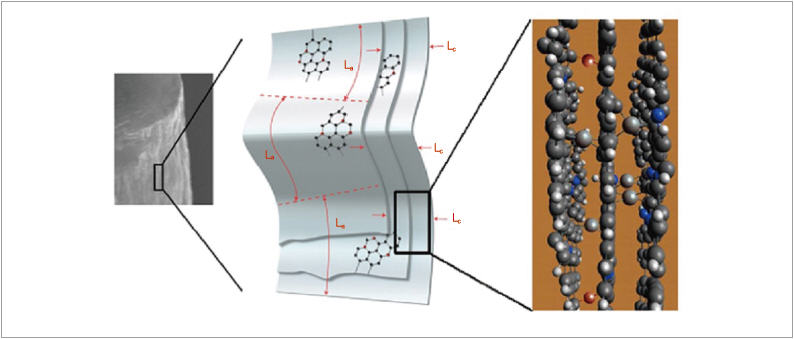

▲ 탄소 구조 중앙에 질소원자가 위치하거나 레이어(Layer)와 레이어 사이에 탄소원자가 위치해 레이어를 연결한 탄소섬유의 미세 구조

탄소 함량 90% 이상의 탄소섬유 제조

현재 생산되고 있는 탄소섬유는 폴리아크릴로니트릴과 피치(Pitch)를 전구체로 사용한다. 먼저 섬유를 만드는 방사공정, 그리고 크게 두 단계의 열처리 공정(안정화 및 탄화)을 거쳐 제조된다. 전구체의 종류에 따라 습식과 용융방사 공정이 필요하고 열처리 공정도 이에 따라 다른 조건이 적용된다. 각 공정을 최적화하기 위해 다양한 물리적, 화학적 물성 측정이 요구된다. 방사를 위해 습식, 용융방사에 필요한 전구체의 농도 및 온도에 따른 유변학적 특성이 관찰돼야 하며 전구체 섬유가 만들어진 후 섬유의 배향성, 결정도(Crystallinity), 기계적 강도 측정이 이루어진다. 또한 안정화 공정에서는 화학적 반응에 따른 작용기(Functional Group)의 변화와 형태적(Morphological) 변화가 측정된다.

탄화공정 후에는 탄소섬유의 구조분석 및 물성을 측정하고 최종적으로 공정-물성-구조의 관계를 분석해 탄소섬유 제조에 대한 전체적인 이해를 돕게 된다.

탄소섬유는 가벼우면서 높은 기계적 강도를 가진 구조용 복합소재의 강화소재로 각광 받고 있다. 고분자 섬유 열처리를 통해 탄소함량이 90% 이상인 탄소섬유가 제조되며, 원료물질과 공정이 모두 섬유 강도에 큰 영향을 미친다. 탄소섬유의 기계적 물성은 물리적 결함에 따라 좌우되는데, 이러한 결함을 마이크로에서 나노 크기로 조절해 물성을 극대화하는 방식으로 연구가 진행되어 왔다.

이성호 박사팀은 일반적으로 알려진 물리적 특성이 아닌 화학적 특성을 조절해 탄소섬유의 강도를 증가시키는 방식으로 연구를 진행했다. 열처리 조건을 조절해서 특정 결합을 가진 질소원소의 함량과 sp3(일반적으로 탄소는 sp2와 sp3 결합구조 중 하나로 또는 함께 존재하며 결정을 이룬다. 공간에서 4개의 전자가 균등하게 공유결합을 통해 구조를 이룰 때 sp3 결합구조라고 하며 3개의 전자가 120°를 이루면서 공유결합에 관여할 때 sp2 결합구조라고 한다. 다이아몬드는 sp3 구조로만 이루어져 있으며 흑연 및 나노소재로 유명한 그래핀, 탄소나노튜브는 sp2 구조를 갖고 있다. 탄소섬유는 두 구조가 혼재되어 있고 비결정 탄소도 다량 함유하고 있다) 구조의 함량을 증가시켜 탄소섬유에서 50% 이상의 기계적 물성 증가를 발견했다.

따라서 물리적 구조 조절뿐 아니라 화학적 구조를 함께 고려하면 기존 탄소섬유의 물성을 뛰어넘는 초고강도 탄소섬유 연구가 가능할 것으로 기대하고 있다.

우주, 항공 등 미래 소재로 각광

지금까지 탄소섬유는 내부 및 외부에 존재하는 물리적 구조 결함에 따라 기계적 물성이 좌우된다는 이론을 바탕으로 연구개발이 진행되어 왔다. 고분자 섬유의 열처리를 통해 탄소섬유가 제조될 때 화학반응에 의해 고분자 섬유 일부가 가스로 배출되며, 섬유가 수축되고 내부에 기공이 생성된다. 추가적인 열처리에도 섬유에 존재하는 결함이 완전히 제거되지 않으며 이러한 결함이 탄소섬유의 강도에 영향을 미친다는 이론이다. 따라서 탄소섬유의 결함을 마이크로 크기에서 나노 크기로 줄이거나 결함의 함량을 줄이는 방향으로 탄소섬유 강도를 증가시키는 연구를 진행해 왔다. 이 연구에서는 탄소섬유의 화학적 구조에 중점을 두어 기계적 물성에 미치는 영향이 보고됐다. 열처리 조건에 따라 특정 결합을 가진 질소원소와 sp3 구조 함량 조절이 가능하며, 특정 질소원소와 sp3 구조 함량 증가로 탄소섬유 강도가 50% 향상되는 실험 결과를 얻었다. 이 결과는 전산모사를 통해 새로운 탄소섬유의 화학적 구조가 제시됐고, 탄소섬유 강도 제어가 가능하다는 결과를 도출할 수 있었다. 질소원소는 기존에 불순물로 여겨짐에 따라 가능한 한 많이 제거해 탄소섬유의 강도를 높이고자 했으며, sp3 구조보다 sp2 구조가 탄소섬유 물성에 영향을 많이 주는 인자로 알려져 왔다.

1970년대부터 생산되어 온 탄소섬유는 가벼우면서도 높은 기계적 강도를 나타내 항공기용 복합소재의 강화소재로 사용되면서 미래 소재로 각광받고 있다. 특히 자동차용 복합소재의 강화소재로 사용될 경우 차체 중량감소로 연비증가 및 이산화탄소 배출 감소 등 친환경에도 부응할 것으로 기대된다.

연구를 주도한 KIST 이성호 박사는 “기존의 물리적 구조제어 연구와 함께 탄소나노섬유의 화학적 구조를 조절해 기계적 강도를 극대화할 수 있을 것으로 보이며, 향후 다양한 산업분야로 확대할 수 있을 것으로 예상된다”고 말했다.

김희성 기자 (npnted@hellot.mediaon.co.kr)